Ce jeudi 6 mars, à l’invitation de notre collègue Anne-Claire Garbe, conservatrice de la Cité du vitrail, nous visitons l’exposition Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux sous la conduite de Mme Julia Boyon, adjointe scientifique.

La « querelle des vitraux » qui nous occupe ici est celle des années 1930, celle qui donne un petit air de déjà vu à la polémique actuelle concernant les vitraux contemporains voulus par le président de la République et l’archevêque de Paris pour remplacer ceux de Viollet-le-Duc posés vers 1860.

Mme Boyon, co-commissaire de l’exposition, nous raconte toute l’histoire à l’aide d’une série de panneaux pédagogiques qu’elle a conçus et bien sûr par ses explications.

Elle précise d’emblée que cette exposition est en préparation depuis 2016 et qu’à l’époque il n’était pas question de remplacer les vitraux du XIXe. C’est l’incendie du 15 avril 2019, lequel rappelons-le n’a pas détruit les vitraux, qui a fait rejouer la pièce presque à l’identique, la problématique étant la même, les arguments aussi : « A-t-on le droit de remplacer une œuvre classée, dans un monument ancien, par une œuvre contemporaine ? » Aujourd’hui la charte de Venise signée par la France en 1965 l’interdit mais à l’époque elle n’existait pas… Les fac-similés de journaux exposés témoignent de la violence de la polémique : « Une cathédrale n’est ni un musée, ni un tombeau », écrit dans Le Figaro le cardinal Verdier, partisan des nouveaux vitraux. « Tout cela donne une effrayante cacophonie, comme sous la conduite d’un chef de jazz parfaitement ivre », lui rétorque Achille Carlier dans Les Pierres de France. Il est vrai que le manque d’unité de ce qui n’était encore qu’un projet avait été pointé dès 1935 par le vice-président de la commission chargée d’examiner ledit projet. Il avait été rassuré par Georges Huisman, directeur général des Beaux-Arts.

Mme Boyon fait remonter l’affaire à Victor Hugo. Son célèbre roman paru en 1831 fait prendre conscience du délabrement de la cathédrale. Viollet-le-Duc est chargé de la restauration. Pour les fenêtres il s’entoure de maîtres verriers qui vont prendre leurs modèles à Bourges. Un panneau rappelant ces vitraux affiche un décor de rinceaux végétaux sur fond de cages à mouches, le tout en grisaille.

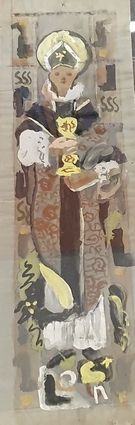

Le résultat ne fait pas l’unanimité, d’aucuns parlent de « lumière blafarde », et en 1935 un groupe de douze artistes conduits par Louis Barillet proposent de les remplacer par les vitraux qu’ils ont prévus pour le pavillon pontifical de l’exposition universelle de 1937. Une commission ad hoc est créée, un programme iconographique élaboré, chaque artiste est chargé d’une fenêtre à deux lancettes surmontées d’une rose du Credo sur le thème de l’histoire sainte de la France. Des esquisses à la gouache ainsi qu’un calque grandeur nature sont exposés. On y voit entre autres saint Martin, saint Germain, sainte Radegonde ou sainte Foy de Conques.

S’ensuit la querelle évoquée plus haut mais finalement le projet est validé et en 1938 le pavillon pontifical est démonté, les verrières récupérées puis posées sur les fenêtres hautes de la nef en 1939. Pas pour longtemps car la guerre étant déclarée, elles sont déposées et remises en caisses, les grisailles du XIXe siècle sont raccrochées. Les artistes sont invités à récupérer leurs œuvres, seulement sept le font et les autres caisses sont oubliées sur les tribunes de la cathédrale jusqu’à l’incendie sauf celle de Louis Mazetier. Sa verrière est posée dans une église de Vendée. Les quatre autres sont sorties en 2020 par la manufacture Vincent-Petit en vue de la présente exposition. Nettoyées, restaurées, elles sont insérées dans un nouveau réseau de plombs. Pour assurer leur conservation, on cuit les grisailles que ne l’étaient pas, sauf une, de Paul Louzier, qui présente de mystérieuses traces de mastic.

Les verrières rescapées sont exposées dans le cadre somptueux de la chapelle haute. Les lancettes du Saint-Louis et du saint Yves d’André Rinuy, de la sainte Foy de Valentine Reyre, de la sainte Radegonde et du saint Martin de Jean-Hébert Stevens sont accrochées sur les fenêtres alors que le saint Marcel et la sainte Geneviève de Jacques Le Chevallier sont dressés sur des supports et rétroéclairés. Quant aux roses du Credo, elles sont présentées verticalement au sol. Une exposition qui fera date.

A l’issue de la visite, qui s’achève sur une discussion autour du projet actuel confié à l’atelier rémois Simon-Marq, M. le président félicite et remercie chaleureusement Mme Boyon et Mme Garbe venue nous saluer.