Ce mercredi nous étions une vingtaine à l’Hôtel-Dieu-le-Comte pour suivre notre collègue Daphné Castano, commissaire scientifique de l’exposition Les Champenois en Nouvelle-France. C’était le titre prévu à l’origine, mais on y a ajouté la mention Montréal, tant le terme Nouvelle-France est aujourd’hui méconnu du grand public.

C’est l’histoire de cette colonie fondée au début du XVIIe siècle, ancêtre du Canada et plus particulièrement de sa province du Québec, qui est racontée ici en insistant sur le rôle déterminant joué par quelques Champenois. Pour ce faire plus de 200 documents d’archives, manuscrits, œuvres d’art, objets archéologiques et ethnographiques, dont 60 provenant du Canada ont été réunis dans cette exposition organisée par le département de l’Aube en partenariat avec diverses institutions québécoises telles que la Société historique de Montréal, le Site historique Marguerite Bourgeoys ou la Ville de Montréal. Les autres œuvres ont été prêtées par une quarantaine d’institutions françaises, des associations ou des collectionneurs privés. Une mention particulière pour un vitrail de Linard Gonthier prélevé dans notre salle des séances.

La première partie rappelle le contexte historique et religieux au tournant des XVIe et XVIIe siècles marqués par les « Grandes découvertes », les guerres de Religion, la Contre-réforme, la guerre de Trente ans et leurs conséquences jusqu’en Champagne qui subit une période de récession économique contrastant avec le rayonnement culturel et artistique du « Beau XVIe siècle ». Dans le cadre de la Réforme catholique, Troyes connait une certaine effervescence religieuse avec le développement de congrégations en liaison avec les milieux dévots parisiens. Un vitrail de Linard Gonthier montrant l’arrivée du roi Henri IV à la cathédrale de Troyes en 1595 illustre la fin des guerres de Religion qui vont permettre de relancer l’exploration de l’Amérique du nord initiée sous François Ier avec Verrazzano puis Jacques Cartier qui remonte le Saint-Laurent en 1535.

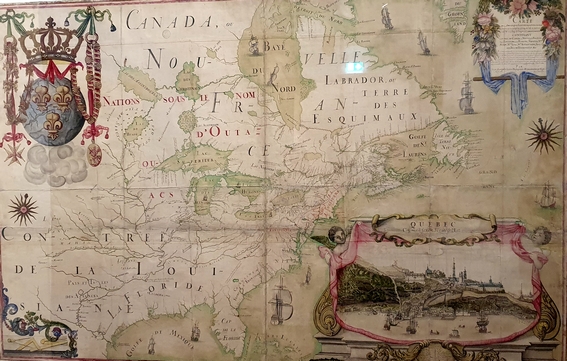

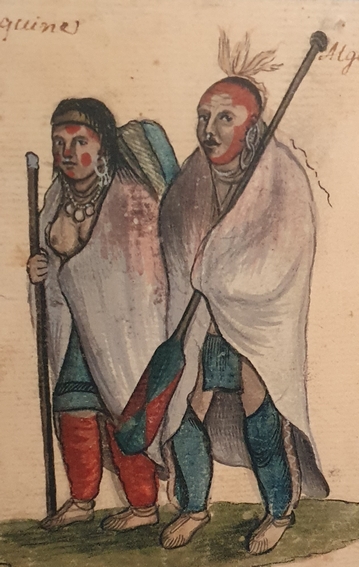

En 1603 a lieu le premier voyage de Champlain suivi de la fondation de Port-Royal en Acadie (aujourd’hui Nouvelle-Écosse) puis de Québec, dans une Amérique du Nord dont on estime la population autochtone à un million d’habitants qui seront vite décimés par les maladies importées par les Européens. Sur le territoire de la future Nouvelle-France vivent les Algonquiens, chasseurs collecteurs semi-nomades organisés en « clans » (par ex. Mi’kmaqs), et les Iroquoiens, agriculteurs vivant dans les villages semi-permanents. Parmi eux les Iroquois et les Hurons, ennemis historiques. Des aquarelles du XVIIIe siècle prêtées par les Archives de Montréal donnent à voir des couples de ces différentes nations dans leurs costumes traditionnels. Ce sont ces peuples que nos Champenois vont rencontrer à la suite de Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance, fondateurs en 1642 de Ville-Marie, devenue Montréal.

À vrai dire le premier Champenois attesté en Nouvelle-France est le Mérycien Jean de Poutrincourt, arrivé avec Champlain en 1604, tué à Méry-sur-Seine en 1615 et remplacé par son fils Charles de Biencourt. Ils développent l’agriculture, la pêche et la traite des fourrures, notamment de castor dont on peut voir un beau spécimen dans une vitrine.

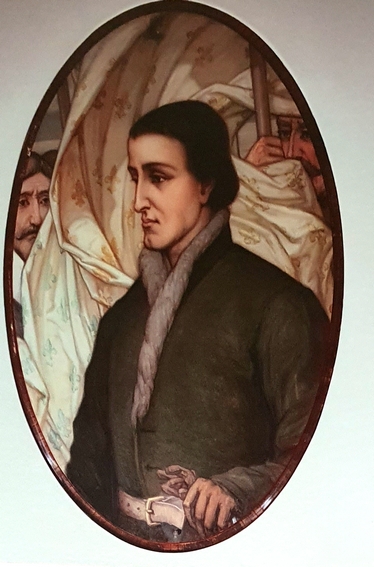

L’autre enjeu de la colonisation, peut-être le principal, est la religion. Dès 1610 le prêtre Jessé Fleché, né à Lantages, convertit un chef mi’kmaq et une partie de son clan. Suivent les Récollets, puis les Capucins enfin les Jésuites avec Paul Le Jeune, originaire de Vitry-le-François. Leur mission, évangéliser les autochtones et contrer l’influence protestante anglaise. Un portrait de Le Jeune, un crucifix attribué à Marguerite Bourgeoys et une jolie boite mi’kmaque en écorce de bouleau et piquants de porc épic illustrent cette « conquête des âmes ».

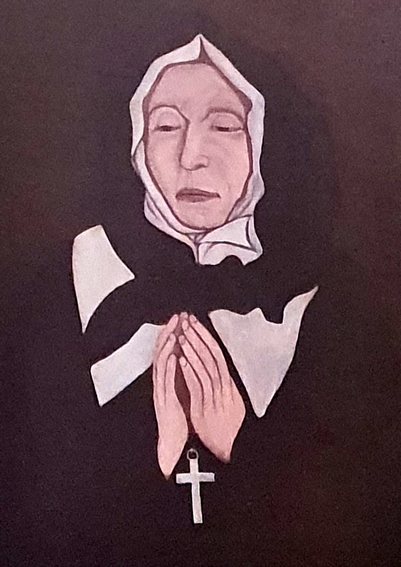

La deuxième partie de l’exposition développe la naissance de Montréal, à l’origine le projet missionnaire du dévot Jérôme de la Dauversière de fonder une « nouvelle Jérusalem » où pourraient vivre Français et Autochtones. Il choisit Paul Chomedey de Maisonneuve, militaire originaire de Neuville-sur-Vanne, pour diriger la mission et la Langroise Jeanne Mance, « une femme de vertu héroïque et de résolution assez mâle », pour y fonder un Hôtel-Dieu. Le 9 mai 1641, ils quittent La Rochelle sur deux bateaux séparés, accompagnés d’une quarantaine de personnes, et arrivent sur l’île de Mont-Royal le 17 mai 1642 après avoir hiverné près de Québec. Un fort est dressé, une croix est érigée pour remercier la Vierge d’avoir protégé la mission, c’est la naissance de Ville-Marie. En 1645 Jeanne Mance construit hors du fort un hôpital ouvert aux colons et aux autochtones, des terres sont concédées aux habitants dénommés les Montréalistes. Des Alconquins se joignent à eux. Confronté aux constantes attaques des Iroquois, Chomedey se rend en France pour recruter des colons. Avec cette Grande Recrue, arrive en 1653 la Troyenne Marguerite Bourgeoys avec mission de fonder une école. Paul Chomedey effectuera en tout 6 traversées, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys chacune sept, au péril de leur vie si on en croit l’adage de l’époque : « si tu vas en guerre prie une fois, si tu vas en mer, prie deux fois ».

Avec l’arrivée des Sulpiciens en 1663, Ville-Marie se structure autour de deux grandes rues perpendiculaires et de la place du Marché, une église en pierre est construite. En 1663 les 59 maisons de la ville sont construites en colombages, puis, à partir de 1680 l’usage de la pierre pour des habitations plus confortables se généralise. En marge de ces colons urbanisés les « coureurs des bois » vivent dans la forêt au contact des autochtones, dont ils épousent le mode de vie et les femmes, pour s’approvisionner directement en fourrures. Voyant d’un mauvais œil ce commerce « sauvage », le pouvoir royal met en place le permis de traite en 1681.

Les missionnaires eux aussi s’éloignent de la ville pour sédentariser et convertir les autochtones. En 1683 leurs missions regroupent 1 600 personnes contre 2 100 à Ville-Marie. Un émouvant dictionnaire français-algonquin en témoigne.

Parallèlement Louis XIV décide de faire de la Nouvelle-France une province comme une autre administrée par un gouverneur militaire et un intendant de justice, police et finances. Le premier intendant résident est le Châlonnais Jean Talon (1665-1672). Son arrivée s’accompagne du renvoi de Chomedey. En collaboration avec le Rémois Colbert, il met en place une administration cohérente et efficace, développe l’économie et écarte les Jésuites au profit des Récollets, dont le peintre Frère Luc rencontré à Châlons qui introduit la peinture classique dans la province. Pour peupler la colonie il organise le transfert de 800 « Filles du roy », dont 13 Champenoises, femmes célibataires volontaires et dotées par le roi pour épouser les colons, considérées aujourd’hui comme les « Mères de la Nation ». Pour défendre la colonie contre les incessantes attaques des Iroquois, il obtient du roi l’envoi de 1 200 hommes du régiment Carignan-Salières. Leur mission accomplie et la paix établie, ils sont incités à rester sur place. Certains le font et épousent des Filles du roi.

Cependant la paix ne sera définitive qu’en 1701 après de nouveaux massacres réciproques. Cette Grande Paix est illustrée par un tableau de Frédéric Back, une étonnante hache-calumet et un wampum, ceinture amérindienne ornée de coquillages, symbole de la parole donnée.

La troisième partie de l’exposition évoque la perte de la Nouvelle-France, « quelques arpents de neige » selon Voltaire, au profit de l’Angleterre suite au traité de Paris mettant fin à la guerre de Sept Ans. A cette date, Montréal est une ville dynamique de 11 600 habitants en grande partie grâce à Claude de Ramezay, né à Lagesse, gouverneur de 1704 à 1724.

Sous domination anglaise les descendants des Français s’organisent pour préserver leur mémoire et leur langue. Des sociétés historiques sont créées, des monuments érigés, notamment en 1893 le monument à Chomedey et Jeanne Mance sur la place d’Armes. Le château Ramezay devient musée en 1895.

Les deux guerres mondiales sont l’occasion de « retrouvailles » avec la France, par exemple l’hôpital canadien au lycée de jeunes filles de Troyes en 1917-1918. En 1925 est découvert l’acte de baptême de Chomedey suivi en 1931 de celui de Jeanne Mance, rétablissant la vérité sur leur lieu de naissance. En 1947 est inaugurée l’avenue Chomedey de Maisonneuve à Troyes et le maire de Montréal est fait citoyen d’honneur de la ville ainsi que l’atteste un document exposé. Les Premières Nations ne sont pas en reste. Ainsi en 2002, une délégation mi’kmaque a posé une plaque dans l’église de Lantages en hommage à Jessé Fleché.

Un long processus qui a abouti à cette remarquable exposition que notre collègue nous a fait découvrir avec brio. Un grand merci à elle.