Conférence du mercredi 2 avril 2025 par M. Marc Thonon, Directeur de la société Okénite animations, membre associé

Lors de sa première intervention, en octobre dernier, notre collègue nous avait passionnés, cette fois-ci il nous a tout bonnement émerveillés. Il faut dire que les technologies qu’il manie quotidiennement confinent à la magie pour les non-initiés et qu’il est venu avec un imposant matériel.

Dans sa présentation, M. le président rappelle que les technologies du numérique sont devenues aujourd’hui des outils incontournables dans la mise en valeur et la préservation du patrimoine culturel, permettant de restaurer, documenter et même redécouvrir des œuvres d’art et des monuments avec une précision inégalée. Il cite comme exemple la reconstitution en 3D de Notre-Dame de Paris après l’incendie de 2019.

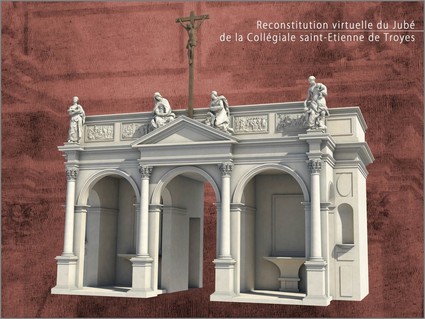

La société Okénite, fondée en 1999, a déjà à son actif de nombreuses reconstitutions de monuments troyens disparus. M. Thonon ouvre son exposé par des images en trois dimensions de la collégiale Saint-Étienne, du palais des comtes ou de la porte du Beffroi réalisées à partir de données archéologiques ou iconographiques. On se souvient aussi de l’Augustobona gallo-romaine restituée en collaboration avec l’archéologue Philippe Riffaud-Longuespé. Dans une petite vidéo, la cathédrale de Troyes se construit sous nos yeux et la commanderie templière de Payns, chère à notre collègue Thierry Leroy, surgit de terre. Mais, comme dit M. Thonon, « tout ça, c’est du classique », réalisé avec des technologies des années 1990, autrement dit préhistoriques. La volumétrie reste imprécise et sujette à interprétations.

Avec la numérisation 3D laser, on entre dans une autre dimension. Un capteur saisit la lumière laser réfléchie par l’objet et le système calcule la distance entre l’objet et le scanneur par triangulation trigonométrique. On obtient ainsi une volumétrie sans texture, par « nuages de points ». Sa variante LIDAR, ou télémétrie géoréférencée, est utilisée en archéologie pour révéler des structures cachées, même en forêt. La photogrammétrie, qui construit un modèle 3D en couleurs à partir d’images, existe en version grand public : un simple smartphone et un petit logiciel suffisent. La précision laisse un peu à désirer, dix fois moindre qu’avec un outil professionnel, mais c’est amusant. La très haute définition nécessite un matériel lourd, peu manipulable, d’où l’intérêt de définir l’usage attendu avant de numériser un objet. Enfin, l’intelligence artificielle, utilisée avec précaution, permet d’affiner la définition des textures comme le montre la numérisation d’une sculpture de Carpeaux conservée au musée de Reims.

Les usages sont multiples : sauvegarde numérique d’objets ou de bâtiments (exemple de Palmyre), restauration virtuelle comme celle du jubé de la collégiale Saint-Étienne à partir de fragments dispersés en divers lieux du département, études collaboratives par mise en ligne d’œuvres numérisées accessibles à tous les chercheurs (exemple du groupe Au but d’Alfred Boucher), médiation culturelle, réalité augmentée etc.

La médiation culturelle est l’une des applications les plus pertinentes. Elle permet par exemple de créer des pseudo musées en ligne, des reproductions par imprimante 3D en divers matériaux et échelles pour la vente mais aussi à destination des non-voyants qui peuvent ainsi s’approprier l’œuvre par le toucher, impensable sur l’original. Avec la « réalité augmentée » on peut faire apparaitre une œuvre dans divers décors, par exemple le groupe de Boucher déjà cité dans notre salle avec un téléphone, très ludique, mais, plus sérieusement, la municipalité de Nogent-sur-Seine qui souhaite installer un tirage en bronze dans la ville peut avec cette technique se rendre compte de l’effet produit. Très spectaculaire est « l’immersion augmentée ». Avec ma tablette ou mon téléphone je peux me promener dans les rues d’une ville telle qu’elle était autrefois. Dans l’exemple présenté, les passants, tels le Passe-muraille de Marcel Aymé, traversent sans s’en douter une porte monumentale qui se superpose aux terrasses des cafés. Et en franchisant une « porte temporelle », les visiteurs de la commanderie templière d’Avalleur se transportent dans le Moyen-âge.

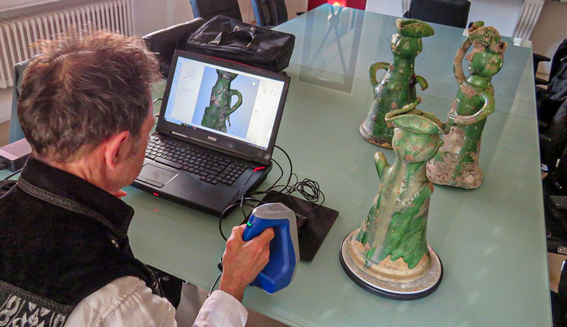

M. Thonon enchaine par une démonstration de numérisation 3D à l’aide d’un scanneur qui rappelle un fer à repasser et du logiciel Artec. D’abord celle de trois épis de faîtage du XVIIIe siècle fabriqués à Villadin réalisée récemment à la demande de notre collègue Rodolphe Touch. Puis en direct à partir d’une statuette apportée tout exprès qui a laissé l’auditoire, venu très nombreux, bouche bée.

Notre collègue termine par une mise en garde. Ces nouvelles technologies apportent des outils puissants dont toutes les fonctionnalités restent à découvrir. Sans expertise ni contrôle, si peu que l’intelligence artificielle s’en mêle, ils peuvent conduire à des erreurs ou falsifications car il est plus aisé de comprendre ces technologies que d’être expert en statuaire. Cependant, à défaut d’expertise, il nous reste l’esprit critique.