Conférence du mercredi 3 septembre 2025, par Claire Simonnot, Professeure au conservatoire Marcel Landowski de Troyes

Le public était au rendez-vous pour cette conférence de rentrée qui nous a donné l’occasion d’apprendre que « la danse classique ne se limite pas aux pointes et au tutu ».

Formée au conservatoire de Strasbourg, comme l’indique M. le vice-président dans sa présentation, Mme Simonnot a d’abord été danseuse à l’Opéra de Metz et ailleurs, puis a obtenu son diplôme d’enseignante, ce qui ne l’a pas empêchée de continuer à danser, notamment au sein de la compagnie de notre collègue Lydie Piéplu.

Si le terme « danse classique » n’apparait qu’au XIXe siècle, ses origines remontent à la Renaissance. Dès le quattrocento les grandes familles italiennes pratiquent la « belle danse » forme codifiée et savante des danses populaires. Un siècle plus tard, elle arrive à la cour de France avec Catherine de Médicis qui amène avec elle son maître à danser. À son époque, le château de Fontainebleau se pare d’une somptueuse salle de bal. « La danse se francise » d’autant plus que dès 1490 a été publié L’art et l’instruction de bien danser par Michel Toulouze. En 1581 est présenté Le ballet comique de la reine, considéré comme le premier ballet de cour dansé par les membres de la famille royale et les courtisans, qui atteint son apogée sous Louis XIV, lequel adore se donner en représentation. Pierre Beauchamp, son maître à danser, est aussi le chorégraphe du menuet du Bourgeois gentilhomme de Lully où on entend ces paroles « haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors, dressez votre corps », parfait résumé de la « belle danse française », aussi bien art de bien danser que de « se bien porter », qui rayonne dans l’Europe entière. La conférencière cite plusieurs fois « l’en-dehors » comme une caractéristique de la « belle danse ».

À cette époque sont créées l’Académie royale de danse puis l’Académie royale de musique, ancêtre de l’Opéra de Paris, enfin l’École de l’académie royale qui forme les futurs danseurs. On construit des théâtres à l’italienne séparant danseurs et public, la danse devient un spectacle donné par des professionnels. En 1700 est publié le premier traité de chorégraphie par Feuillet et Beauchamp qui sera édité dans le monde entier.

Le XVIIIe siècle voit la naissance de l’opéra-ballet, œuvre dramatique composée de chants et danses, dont l’archétype est Les Indes galantes de Rameau. Les grands interprètes de l’époque sont Louis Dupré, Marie-Anne de Camargo et Marie Sallé qui pour être plus à l’aise raccourcissent un peu leur jupe laissant voir les chevilles.

Avec le ballet-pantomime, la danse devient en quelque sorte autonome puisqu’elle raconte une histoire sans le support d’un texte. « La danse peut être expressive » écrit Cahusac. Ce genre s’impose au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Puis avec le tutu et les pointes, on passe doucement de la « belle danse » à la danse classique, nouvelles thématiques, paysanneries, fééries, contes, qui conduisent au ballet romantique, exaltation des sentiments, mise en scène d’êtres surnaturels et fantastiques dont le clou est « l’acte blanc ». La vedette de l’époque est Marie Taglioni qui fait sensation dans La Sylphide de son père Philippe en tenant longtemps sur pointes avec les chaussons rudimentaires de l’époque sans effort apparent.

Donné en 1870, Coppélia, chorégraphié par Saint-Léon, est considéré comme le dernier ballet-romantique. Cette période faste, qui voit aussi la construction de l’Opéra Garnier, est brusquement interrompue par la défaite de 1870. S’ensuit une longue décadence marquée par la dégradation de l’image de la danseuse assimilée à une prostituée.

Le salut viendra de Suède, du Danemark et surtout de Russie avec le Marseillais Marius Petipa, à qui l’on doit la chorégraphie de deux œuvres majeures de Tchaïkovski, Casse-Noisette et Le lac des Cygnes dont Mme Simonnot présente une vidéo du célèbre pas de quatre.

En 1909, Serge Diaghilev crée la troupe des Ballets russes qui rénove la danse classique et pose les bases de la danse contemporaine. Sa grande idée : associer un chorégraphe, un compositeur et un peintre pour les décors. Par exemple Picasso. Parmi ses chorégraphes, citons Nijinski (Le sacre du printemps sur une musique de Stravinski) ou Balanchine (Le fils prodigue de Prokofiev). Serge Lifar, promis à un bel avenir en France, est l’un de ses principaux interprètes.

Parallèlement, au début du XXe siècle, deux américaines visionnaires, Loïe Fuller et Isadora Duncan s’affranchissent de l’académisme en n’hésitant pas à se débarrasser des pointes et du tutu et à danser pieds nus sur n’importe quelle musique. La première est restée célèbre pour sa Danse serpentine où elle fait tournoyer jupe et voiles colorés. L’arrivée de l’éclairage électrique stimule sa créativité dans l’art de la mise en scène.

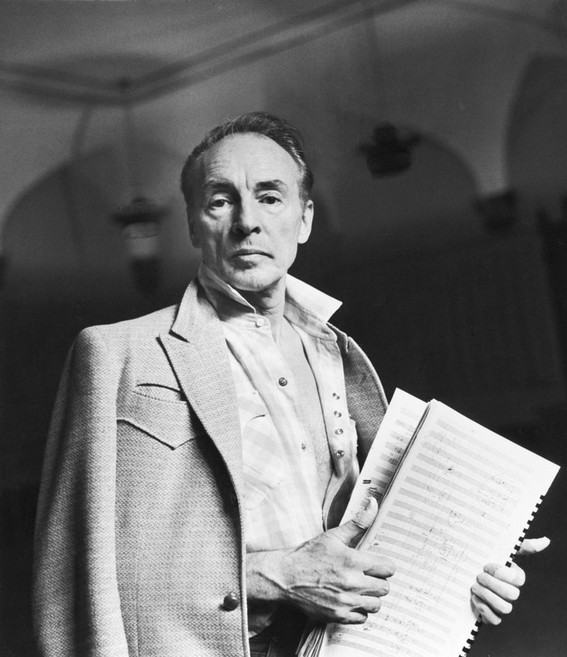

En 1930, Serge Lifar est engagé par l’Opéra de Paris dont il deviendra directeur. Il revivifie la troupe, chasse les intrus qui hantent les couloirs nuisant à la réputation des danseuses. Il innove aussi dans la technique en inventant deux nouvelles positions du pied. Innovations qui ne sont pas pour autant des révolutions si bien qu’on parle de danse néo-classique. Suivront Rudolph Noureev, Roland Petit, Maurice Béjart, Patrick Dupond, pour ne citer que les plus célèbres, qui feront de l’Opéra de Paris un des plus réputés dans le monde.

Dans le même temps, aux États-Unis, George Balanchine, ancien des Ballets russes, tâte de la comédie musicale moderne qui culmine avec West Side Story de Leonard Bernstein en 1957, devenue film en 1961. Œuvre contemporaine, suivie de bien d’autres, mais, comme vous y invite Mme Simonnot, « observez bien les danseurs », le classique n’est jamais bien loin, même sans tutu ni pointes…