Robert Galley : un homme d’exception – partie 2 : de l’ingénieur des pétroles à la mairie de Troyes, par M. Guy Capet, MR

Dans sa communication du 20 septembre dernier, Guy Capet a évoqué la vie de Robert Galley, de sa naissance à ses combats au sein de la France Libre. Il parle aujourd’hui, de son retour à la vie civile, de son travail d’ingénieur et de sa carrière politique.

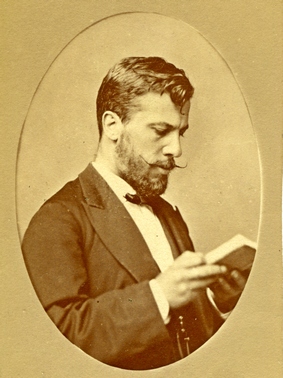

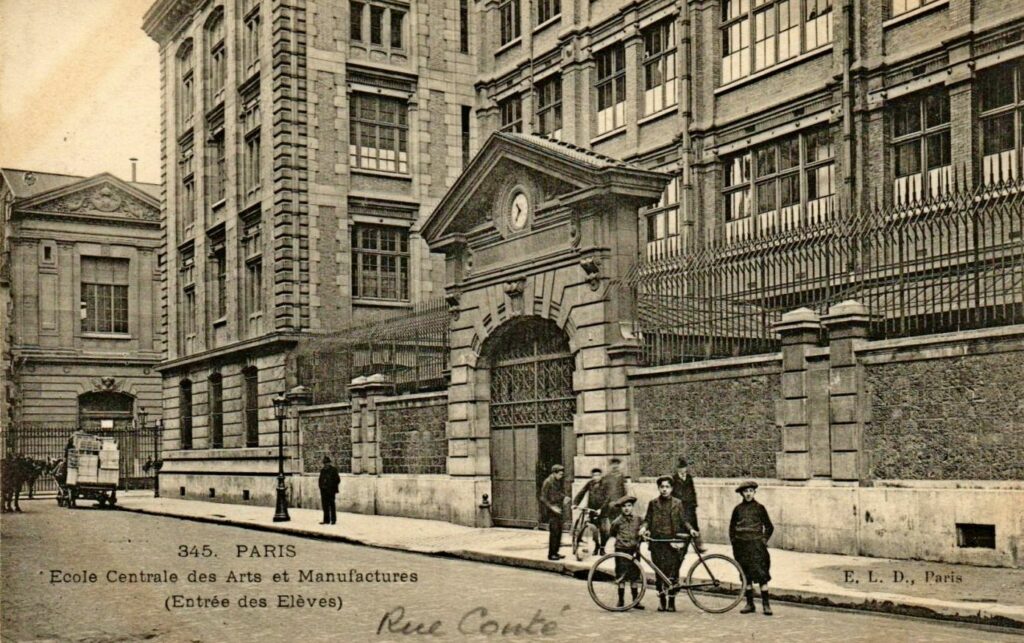

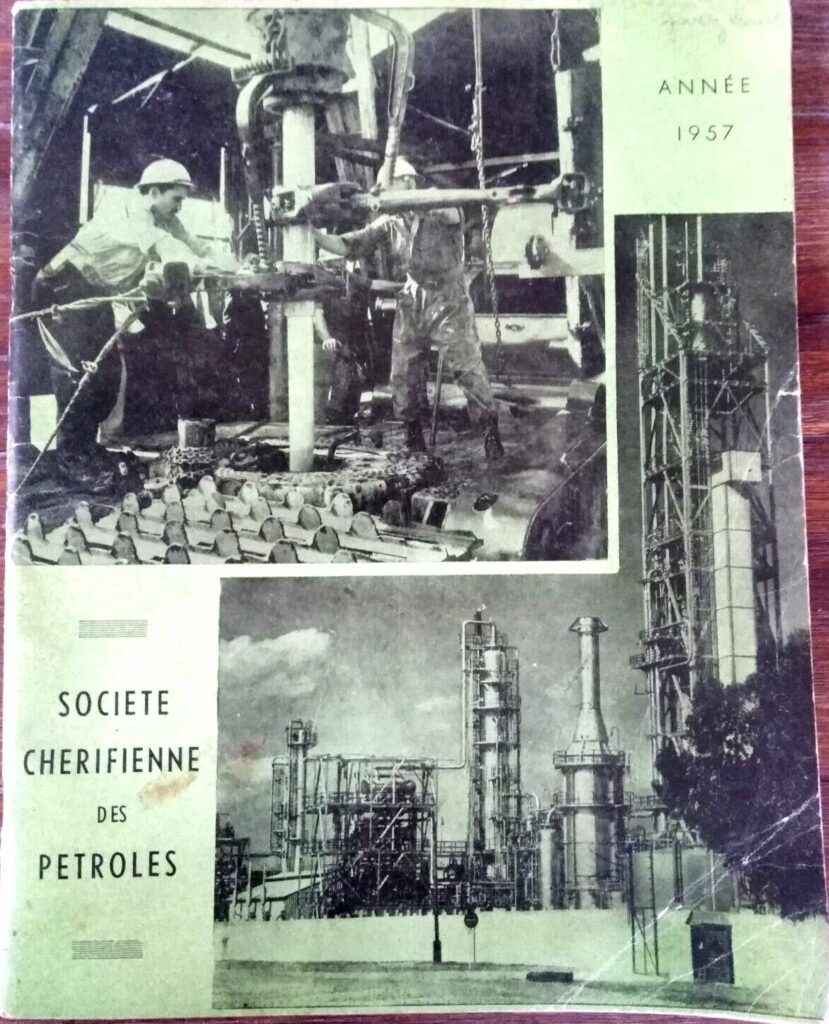

Entré à l’École Centrale des Arts et Manufactures en 1946, Robert Galley devient directeur du raffinage à la Compagnie chérifienne des Pétroles, au Maroc, après une année de formation complémentaire à l’Institut français des Pétroles. Il entre ensuite au Commissariat à l’Energie atomique comme directeur industriel. Puis, en 1966, il est nommé président du conseil d’administration de l’Institut de recherche d’informatique et d’automatique où il est chargé de promouvoir le plan calcul.

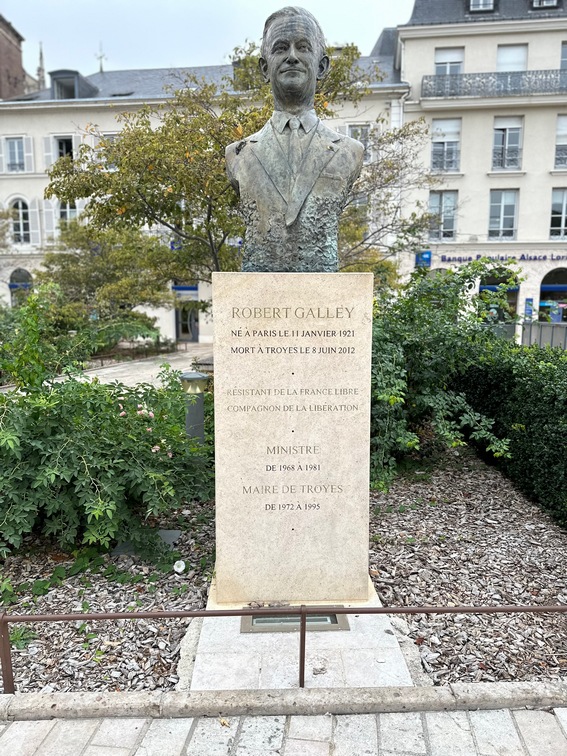

À partir de 1968, il entame une carrière politique qui va l’amener à occuper plusieurs postes ministériels sous la présidence du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing, dans les domaines de l’équipement et du Logement, de la Recherche scientifique, des P.T.T., des Transports, de la Coopération, de la Défense.

Parallèlement, il est élu député de la deuxième circonscription de l’Aube à plusieurs reprises entre 1968 et 2002, conseiller général du canton des Riceys en 1970, sénateur en 1980.

En 1971, il rejoint le conseil municipal de Troyes. Il en devient le maire en 1972 et le restera jusqu’en 1995. il meurt à Troyes le 8 juin 2012.

Parmi le nombre considérable de ses actions, Guy Capet souligne notamment son engagement au profit des jeunes, son aide à l’industrie textile et surtout ses initiatives pour la rénovation du centre ville de Troyes. En guise de conclusion, il cite les mots que Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes, prononça aux obsèques de Robert Galley : « Robert Galley fut un prophète et un pionnier (notamment) en la matière d’accueil des jeunes… Ce fut un passionné de l’autre et de la notion de service. Sa mort est le couronnement de sa vie. Son actif est considérable. Dieu lui pardonnera ses faiblesses… ».

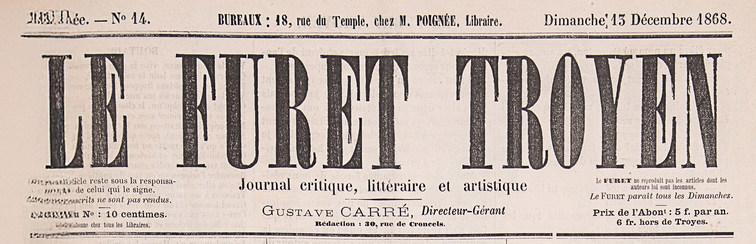

Le Furet troyen, de la satire à l’humanisme, par M. Christian Duray, MA

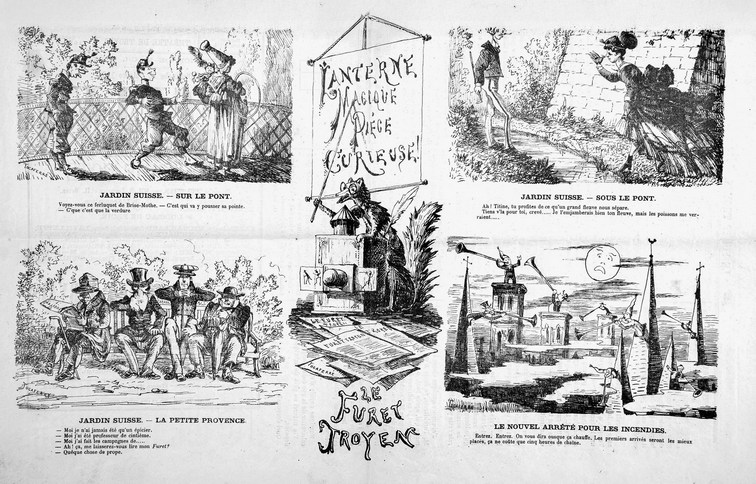

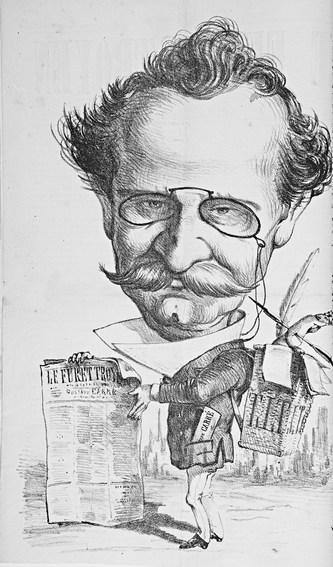

Notre Collègue Christian Duray consacre cette communication au journal critique, littéraire et artistique « Le Furet troyen », fondé en 1868 par Gustave Carré, un historien érudit, également grand observateur critique et narquois de l’actualité locale de son époque et accessoirement membre résidant de notre Compagnie.

Le conférencier retrace la carrière de Gustave Carré, universitaire d’origine champenoise qui consacra sa vie à l’enseignement et à la recherche dans un cursus qui, après l’avoir fait passer par Troyes, trouvera sa conclusion au prestigieux lycée Lakanal de Sceaux à partir de 1885. Mais son intérêt pour le journalisme le mènera, parallèlement, à devenir directeur gérant et l’un des principaux rédacteurs de ce Furet troyen, entre 1868 et 1872.

« À quoi ressemblait l’animal ? Comment mordait-il ? Vers quelle lumière ses yeux brillaient-ils ? » Telles sont les questions qui guident le conférencier dans la suite de son exposé. Il relève que le journal a d’abord consacré ses lignes à la satire de divers aspects de la société troyenne, avant d’accroître progressivement ses morsures contre les puissants et les notables de la ville, singulièrement contre le maire de Troyes, Désiré Argence, qui devient « sa tête de Turc ».

Notre collègue relève toutefois que, si le journal fait preuve d’un regard perçant sur certains sujets, il a aussi ses zones d’ombres et étonne par son mutisme à l’égard d’autres faits, tels la misère sociale des ouvriers bonnetiers ou la guerre de 1870 et l’épisode communard.

Il reconnaît cependant qu’au-delà de ce regard sélectif, « pointe une lumière d’humanisme », car, écrit-il : « …ce qui fait la richesse de cette feuille de chou hebdomadaire, au-delà de la caricature politique qui constitue le produit d’appel, est aussi le caractère rafraîchissant de bon nombre d’articles évoquant, sur un ton léger, parfois poétique les couleurs de la vie sociale troyenne de cette époque à travers les romans feuilletons (ex les bonnetiers), les poèmes (les raccoutreuses). C’est enfin et surtout la force du message pédagogique qui prétend éclairer le plus grand nombre de citoyens par l’information, le débat, l’ouverture culturelle, en luttant contre l’obscurantisme, l’esprit partisan, les convenances bourgeoises. »